【わかりやすく】容量市場・容量拠出金とは?制度の仕組み・影響を解説

目次

容量市場とは?

容量市場とは、「将来の電力供給能力」を取引する市場で、中長期に渡って効率的かつ安定的な電力供給力を確保していくシステムです。

具体的には、市場管理者である「電力広域的運営推進機関」が4年後に国全体で必要となる電力供給力 を示し、発電所などを有する発電事業者がオークションに参加する方式で取引が行われます。

電力自由化や再生可能エネルギーの普及・拡大による需給ギャップ、市場価格下落などの課題に対応し、電力供給や価格の安定化を図るのが容量市場導入の目的です。

HTBエナジーの電気をご利用なら

おトクなクーポンが使える!容量拠出金とは?

容量拠出金とは、4年後の電力供給力を確保するため、小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者が電力広域的運営推進機関に支払う費用です。容量拠出金は、相対契約の有無にかかわらず、すべての小売電気事業者に支払う義務があります。

容量拠出金を原資として、電力広域的運営推進機関から容量提供事業者に「容量確保契約金額」が交付されます。

ライフスタイルに合わせて選べる

充実の電気料金プラン容量市場の仕組み

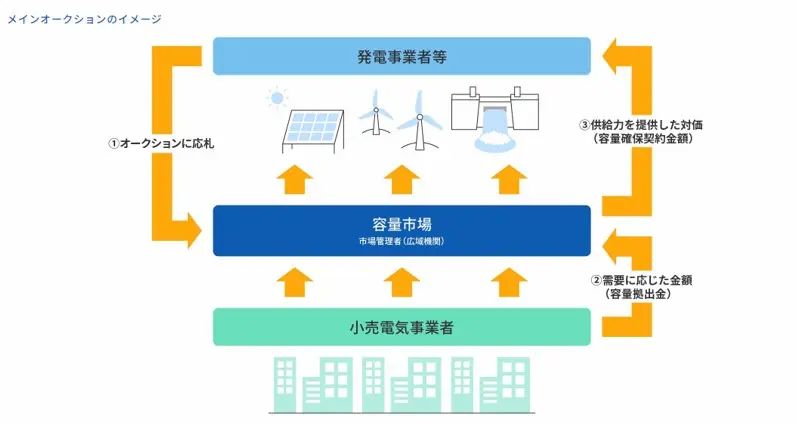

容量市場は、電力広域的運営推進機関が示した4年後に必要となる電力供給力を確保するために、オークション方式で取引が行われます。ここでは、容量市場の仕組みを詳しく見ていきましょう。

※出典:電力広域的運営推進機関「容量市場について 」

- ① 発電事業所が「4年後に必要な電力を供給可能な電源」を募集( オークション方式)

- ② 小売電気事業所などがオークションに参加→落札後に「容量拠出金」を支払う

- ③ 発電事業所は供給力を提供する対価として「容量確保契約金額」を受け取る

容量市場では、まず市場管理者である電力広域的運営推進機関が、4年後に国全体で必要となる電気の最大需要量を試算し、需要を満たす電力供給力を「目標調達量」として示します。

次に、目標調達量を確保するために、発電事業所等は4年後に供給力を提供できる電源を募集しオークションに応札します。

落札されれば4年後に電力供給力を提供する対価として「容量確保契約金額」を電力広域的運営推進機関から受け取り、その対価を発電所の建設・維持管理など供給力確保に向け必要な投資や計画を実践することが可能です。

一方で、小売電気事業者および一般送配電事業者、配電事業者は、容量拠出金を電力広域的運営推進機関に支払います。

この容量拠出金が、電力広域的運営推進機関が発電事業者に支払う「容量確保契約金額」に充てられるため、容量拠出金は将来の電力供給力の確保に必要な費用とされています。

HTBエナジーの電気をご利用なら

おトクなクーポンが使える!容量市場が必要となった背景・目的

複雑なシステムの容量市場ですが、容量市場が必要となった背景には「電力自由化」と「再生可能エネルギーの普及・拡大」があります。また、容量市場の導入の目的は、「事業者経営」「電力供給」「電気料金」の安定です。

ここでは容量市場を導入した背景と目的について、それぞれ詳しく解説します。

背景:2016年「電力自由化」による影響

2016年から導入された電力自由化による市場の変化は、容量市場導入が必要となった背景の1つです。

電力自由化前は、発電から小売りまで大手電力会社がほぼ独占していました。電力自由化により、「新電力」と呼ばれる小売電気事業者が参入し、競争が活性化したのが大きな変化といえます。

また、再生可能エネルギー拡大も進んでいたため、売電価格低下による発電事業者の収益減の影響もあり、発電設備の維持費回収が不透明になる問題が顕在化しました。

必要な供給力を市場全体で安定的に確保するシステムが必要となったのが、容量市場が導入された背景です。

- 【電力自由化による影響】

- ・大手電力会社による独占の解消

- ・「新電力」などの小売電気事業者の新規参入による競争の活性化

- ・競争活性化に伴う発電インフラ維持費用の回収リスクの顕在化

電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説

新電力とは?電気代が安くなる仕組みとメリット・デメリットを解説

背景:再生可能エネルギーの拡大による影響

電力自由化に併せて、再生可能エネルギーの拡大が進んだことも、容量市場導入の背景です。

再生可能エネルギーの普及は、世界的な脱炭素の流れや環境面への配慮に加え、東日本大震災に伴う原子力発電所事故を踏まえれば、必然的な流れといえます。

一方で、再生可能エネルギーは発電量が天候に左右されるため、安定的な発電量の確保が難しく、需給バランスの調整に伴う課題を抱えています。不足する電力を確保するために火力発電で調整していますが、火力発電の設備投資の回収が難しくなってきました。

電力の安定供給を目指す容量市場の導入によって、以上のような課題の解決が期待されています。

- 【再生可能エネルギー拡大による影響】

- ・エネルギー需給ギャップの拡大

- ・発電所の維持管理費用の不足

再生可能エネルギーとは?メリット・デメリットや種類、問題点を解説

目的:「事業運営・電力供給・電気料金の安定化」

容量市場の導入の目的は、電気料金の安定や事業者に経営基盤の健全化です。

電気の価格が安定せず収益が減少すれば、発電事業者の電力供給力に対する投資が滞り、供給や電気料金が不安定になります。さらに、事業者の経営基盤に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

容量市場の導入により、将来の安定的な電力供給力を効率よく担保できるようになれば、事業運営だけでなく電気料金の安定も図れます。結果的に消費者へもメリットをもたらすということです。

ライフスタイルに合わせて選べる

充実の電気料金プラン容量市場の3つのメリット

- ・将来も安定して電力を供給できる体制が作れる

- ・再生可能エネルギーの主力化が進む

- ・電気料金が安定する

容量市場の導入には3つのメリットがあります。1つ目は、将来の電力供給能力の確保と安定化です。容量市場により発電所は容量拠出金を受け取れるため、計画的な維持管理が可能となり安定供給のベースが整います。

2つ目のメリットは、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大です。再生可能エネルギー最大の課題は供給能力の不安定さといわれています。

容量市場が整備され他の発電所が健全に機能すれば、再生可能エネルギーの弱点が補完され、再生可能エネルギーの導入・利用が進む可能性が高まります。

3つ目のメリットは、電気料金が安定することです。容量市場がその目的を果たし安定供給が実現すれば、小売電気事業者の電力調達も安定します。事業者の経営安定や電力料金の安定を通じて、最終的には消費者もメリットを享受できます。

HTBエナジーの電気をご利用なら

おトクなクーポンが使える!容量市場のデメリット

容量市場の導入には、デメリットもあります。容量市場導入によりメリットを受けられるのは、発電所など供給能力を持つ大手電力会社です。一方で発電所を持たない小売電気事業者は、場合によっては不利な状況に陥ってしまう可能性があります。

オークションで落札価格が想定以上に高騰した事例もあり、施設を所有する大手電力会社と、それ以外の小売電気事業者間の格差が拡大すると考えられます。そのため、電力自由化前の状況に逆戻りする可能性も否定できません。

ライフスタイルに合わせて選べる

充実の電気料金プラン日本の電力市場の種類

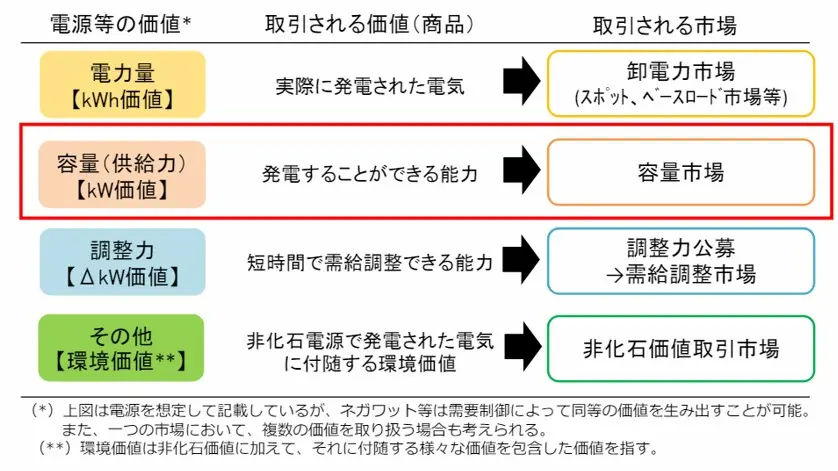

日本の電力市場は、取引される価値や商品ごとに「卸電力市場」「容量市場」「需給調整市場」「非化石価値取引市」の4種類に分けられています。

実は電力市場では、電力だけではなく、発電能力や環境への負荷が少ないことに対する価値なども取引されているのが現状です。ここでは、日本の電力市場の種類とそこで取引される商品の種類も解説します。

・容量市場

容量市場とは、4年後の電力供給力が取引される市場です。発電所などを所有する発電事業者が売り手で、小売電気事業者が買い手となります。

容量市場は、市場管理者が示す電力の目標調達量に発電事業者がオークションで参加し、小売電気事業者が容量拠出金を支払う形で費用を負担する仕組みです。

市場が整備されることで、電力需要のピーク時でも安定した電力供給力確保や、それに伴う電力価格の安定化が期待されています。

・卸電力市場

卸電力市場とは、実際に発電された電気を発電事業者と小売電気事業者で取引する市場です。卸電力市場は日本卸電力取引所(JEPX)によって運営されています。

卸電力市場の中にもいくつかの種類の市場があります。市場の種類は、前日取引の「前日市場」、1時間前まで取引する「当日市場」、1年・1か月・1週間など将来の一定期間の取引を行う「先渡市場」などです。

・需給調整市場

需給調整市場は、再生可能エネルギーの導入による電力供給量の変動や、需要予測に誤差が生じた際に、余剰電力の売却・調達といった形で需給バランスを調整する市場です。

小売電気事業者と行われる卸電力市場とは異なり、余剰電力などの需給調整能力を有した発電事業者と、一般送配電事業者間で短期間に行われるのが特徴です。

需給調整市場開設前は一般送配電事業者単位の公募で行われていた取引を、エリアを超えて市場から調達することで、調達コスト低減や競争活性化などが期待されています。

・非化石価値取引市場

非化石燃料取引市場は、CO2を排出しない非化石燃料による電源で創出された電力固有の、環境負荷がないという環境価値を取引する市場です。

具体的には非化石燃料で作られた電力に証書が発行され、その証書の売買を通じて取引します。この市場が整備されることで、再生可能エネルギーの普及・拡大などにより脱炭素社会への移行が進むと期待されています。

HTBエナジーの電気をご利用なら

おトクなクーポンが使える!容量市場の「容量拠出金」による電気代への影響は?

容量拠出金により電気料金の値上げが予想される

容量市場は、最終的に小売電気事業者および一般送配電事業者、配電事業者が「容量拠出金」を負担し、発電事業者の「4年後の電力供給力」が担保される仕組みです。

このように、各事業者は容量拠出金の支払いを義務付けられているため、このコストが消費者の電気料金に上乗せされ、結果的に電気料金の値上げが起こります。

電気料金の値上げによる家計への影響を少なくするため、この機会にご自宅の電気料金を見直し、電力会社や料金プランを再検討するのがおすすめです。

容量拠出金を反映した「電気料金の計算方法」について詳しくはこちら

ご自分のライフスタイルにあった電力会社やプランを選ぶことで、お得に無駄なく電気をご利用可能です。

「HTBエナジー」では、毎日の2時間分の電気代が無料になるプランや、環境に配慮したプランなど個人の生活に合わせたさまざまな電気料金のプランを提供しています。

また、電気とガスのセット申し込みでさらにお得になる「都市ガス料金プラン」もあります。電気を今よりお得に利用したい方は、ぜひHTBエナジーをご検討ください。

ライフスタイルに合わせて選べる

充実の電気料金プラン容量市場・容量拠出金に関するよくある質問

Q.容量市場を簡単に説明すると?

A. 容量市場とは、発電事業者の「4年後の電力供給能力」に対して、対価を支払って取引する市場です。「事業者経営」「電力供給」「電気料金」の安定化を目的として導入されました。

Q.容量市場はいつから始まる?

A. 容量市場は日本で2020年に開設しました。2020年に4年後である2024年の電力供給力のオークションが開始され、そのオークション結果に基づく実際の電力供給が2024年度からスタートします。

Q.容量市場により電気代は値上げされる?

A. 容量市場の導入により、電気料金の値上げが予想されています。容量市場で発電事業者に支払われる対価は、小売電気事業者らが負担する「容量拠出金」が原資です。容量拠出金の負担を電気料金に上乗せすることで、消費者からコストを回収する仕組みとなっています。

HTBエナジーの電気をご利用なら

おトクなクーポンが使える!容量市場導入を機に電力会社や料金プランを見直しましょう!

容量市場とは「4年後の電力供給能力」を取引する市場です。容量市場の導入により、電力の安定供給が可能となり、電力料金や電力事業者の経営安定も期待されています。

一方で、容量拠出金の支払い義務により小売電気事業者のコストが増すため、電気料金の値上げは避けられません。そのため、この機会に電力会社や電気料金プランを見直し、可能な対策を行うことで家計への影響を少なくするのが大切です。

「HTBエナジー」では、お得な電気料金プランをご用意しています。ご家族の人数にあわせたベーシックプランはもちろん、時間帯によって毎日2時間の電気代が無料になるプランなども選択可能です。

電気とガスのセットでさらにお得になる「都市ガス料金プラン」もあります。期間限定のお得なキャンペーンも開催していますので、この機会にHTBエナジーのご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

\新電力への切り替えなら

「HTBエナジーでんき」に/